2021年5月に改正された「障害者差別解消法」の施行でいよいよ日本でも「全事業者」を対象にウェブアクセシビリティの合理的配慮の「義務化」が始まります。

実際の改正法の施行は公布日である2021年6月4日から起算して3年以内、2024年4月1日からです。

それに伴い2024年6月4日までに国内の事業者全てが障害者や高齢者を含むあらゆるユーザーにとって利用しやすいウェブサイトを用意する必要があります。

内閣府でも「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開され、今後益々国の後押しも進み、広がっていくことが見込まれます。

出典:内閣府(障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)

ウェブアクセシビリティは日本に限った話ではなく、既にアメリカではリハビリテーション法が2000年に、障害を持つアメリカ人法(ADA)が1990年に制定されており、EUでは欧州アクセシビリティ法(EAA)が2019年6月に公布され、加盟国は国内法の整備や法的効力を持つように平等なデジタル社会実現に向けて順次対応を進めています。

・障害者差別解消法について

障害者差別解消は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的」として2013年6月に制定されました。出典:内閣府(障害者差別解消法)(障害を理由とする差別の解消の推進)

ウェブアクセシビリティとは?歴史や考え方を分かりやすく解説

ウェブアクセシビリティの歴史は、主に1990年代初頭に遡ります。

1994年、Web技術の標準化を行う非営利団体であるWorld Wide Web Consortium(W3C)が設立され、ティム・バーナーズ=リーにより、ウェブの標準化が始まりました。

初期の段階では、主にテキストベースのウェブでしたが、その後、画像やマルチメディアが増加し、アクセシビリティの問題が浮き彫りになりました。1999年には、W3CがWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0を発表し、初めての国際的なウェブアクセシビリティ標準となりました。

これにより、ウェブコンテンツがより幅広いユーザーに適していることを確保するためのガイドラインが提供され始めます。

その後、WCAG 2.0が2008年に導入され、2018年にはWCAG 2.1がリリースされ、WCAG 2.1は後に日本国内のアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3と同一規格に当たります。

これらの更新により、新しいテクノロジーとデバイスに対するアクセシビリティが向上し、ウェブアクセシビリティの概念は今もなお進化し続けています。

現在、多くの国や地域がウェブアクセシビリティを法的に義務づけており、包括的なデジタル環境の構築が進められています。

そんな中、これから全事業者が取り組むことになる日本のウェブアクセシビリティ義務化は、障がいを持つ人々がインターネットを利用しやすくするための取り組みです。

そもそもウェブアクセシビリティとは、ウェブサイトやアプリケーションが、障害を持つ持たないに関わらず、あらゆるユーザーにとって理解しやすく、利用しやすい状態にあることを指します。

これは視覚的、聴覚的、認知的、運動的な制約がある場合でも、情報やサービスに平等にアクセスできるようにするための設計や配慮の原則です。

ウェブアクセシビリティの実現には、様々な要素が必要ですが、適切なHTMLマークアップの使用、明瞭で分かりやすいコンテンツの提供、キーボードや画面読み上げソフトのサポート、カラーコントラストの配慮などが含まれます。これにより、ユーザーは異なるデバイスやアシストテクノロジーを使用しても、ウェブ上の情報や機能を利用できるようになります。

JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表(A&AA)

ウェブアクセシビリティ義務化に伴う罰則やリスク

当社でもよくご質問いただくのが「ウェブアクセシビリティ義務化に対応しないと何らかの罰則を受けるのか?」という点です。実は義務化の期日に間に合わなかったとしても、現時点では法的に罰せられることはありません。一方アクセシビリティ先進国の諸外国の例では障害者や障害者団体がウェブアクセシビリティに対応していない企業や個人にに対して訴訟に発展するケースが増えています。アメリカでは2015年に100件未満であったウェブアクセシビリティに関する訴訟が2022年には3000件を超え、今なお増加傾向にあります。よってウェブアクセシビリティ義務化に伴う罰則の有無ではなく、義務化によるウェブアクセシビリティが企業の義務として一般に認知されることで、そういった訴訟が日本国内でも増えていくと予想されています。

ウェブアクセシビリティの重要性

また、アクセシビリティへの対応はそういった訴訟に晒されるリスクを抑止するだけではなく、下記のような重要性から企業は社会の一員として積極的に対応していく必要があります。

国内4000万人以上

高齢者、障害者との取引が広がる

SEOへのポジティブな影響

社会の一員としての義務

①国内4000万人以上の高齢者、障害者との取引拡大

実社会で買い物をする際、店舗にエレベーターや手すりがないと買い物が出来ない高齢者や障害者の方々は多くいらっしゃいます。

当社ではウェブアクセシビリティに対応することは、サイトにそういった当たり前のバリアフリーな環境を整えることだと考えています。

まるでエレベーターや手すりを付けるかのように高齢者や障害者のインターネット体験を向上させ、すべてのユーザーにとって理解しやすく、利用しやすいサイトに整備することで、これまで離脱せざるを得なかったユーザーとの取引が始まります。

②SEOへの影響

SEOとはそもそもGoogleのサイトクローラーにWebサイトをインデックスされることから始まります。

さらに検索結果で上位に表示されるためには、サイトクローラーに質の高いサイトであると認識させることが重要になります。

実はウェブアクセシビリティへ対応することは質の高いサイトを構築することにつながっています。

<アクセシビリティ対応例>

・誰にでもわかるようなページタイトルにする

・見出しやリストなどの文書構造をマークアップしてわかりやすくする

・リンクテキストは、リンク先ページの内容が分かる文言にする

・画像には代替テキストを記述する

・サイトが識別しやすいコントラストを意識する

・動画には字幕を入れ、誰にでも理解出来るようにする

・オーバーレイ型のツールを取り入れ拡大やコントラスト調節ができる仕様にする

上記のような対応はユーザーがアクセスしやすい、理解しやすいサイトとしてクローラーに認識され、結果として上位表示がされやすくなるのです。

③社会の一員としての義務

「数年前では誰も想像していなかったことが今では当たり前になりつつある」

これは変化の激しいデジタル社会においてはあらゆる分野で起きていることです。

ウェブアクセシビリティも義務化を皮切りに数年以内には、業界や企業規模にかかわらず、企業として当然やらなければいけないこととして認知されていくでしょう。

こういったホワイト社会での当たり前の対応を行うことは企業のブランディングをさせ、取引における信用にもつながっていきます。

WEJEXはタグの埋め込みにだけで

ユーザー個々の能力に依存しないアクセシブルなサイトを実現

ウェブアクセシビリティ義務化に対応することは、将来的な企業のリスクを軽減するだけではなく、ビジネスを成長させる重要なオポチュニティでもあります。

当社のWEJEXはどんなサイトであってもタグを埋め込むだけでアクセシビリティを向上させ、企業の成長を強力にサポートするツールです。

今まさにウェブアクセシビリティに取り組もうとされている企業様は是非お問い合わせください。

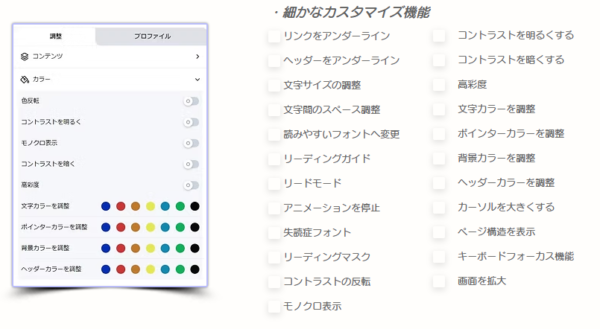

プロファイル機能で1クリック最適化特に多い障害をプロファイル化。

高齢者の方でも自分好みに。

・WEJEXはプロファイル機能を搭載

・1クリックで視覚障害、認知障害、てんかん、学習障害、 ADHDなどサイトの利便性を阻害する障害を排除します

23項目の細かな調整機能

もっと見やすく。サイトの可能性を更に加速させる